Die Arbeit vor dem Bildschirm im Büro kann sich auf Dauer belastend auf die Augen und die Körperhaltung auswirken. Wer regelmäßig und über längere Zeit am Bildschirm arbeitet, sollte daher auf mögliche gesundheitliche Beeinträchtigungen und körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, Augenreizungen und Sehschwächen achten. Mit der Bildschirmarbeitsplatzvorsorge (ehemals G 37-Untersuchung) können Gesundheitsgefahren frühzeitig erkannt und vermieden werden. Dadurch wird der Arbeitsschutz im Betrieb verbessert.

Bildschirmarbeit und Sehkraft

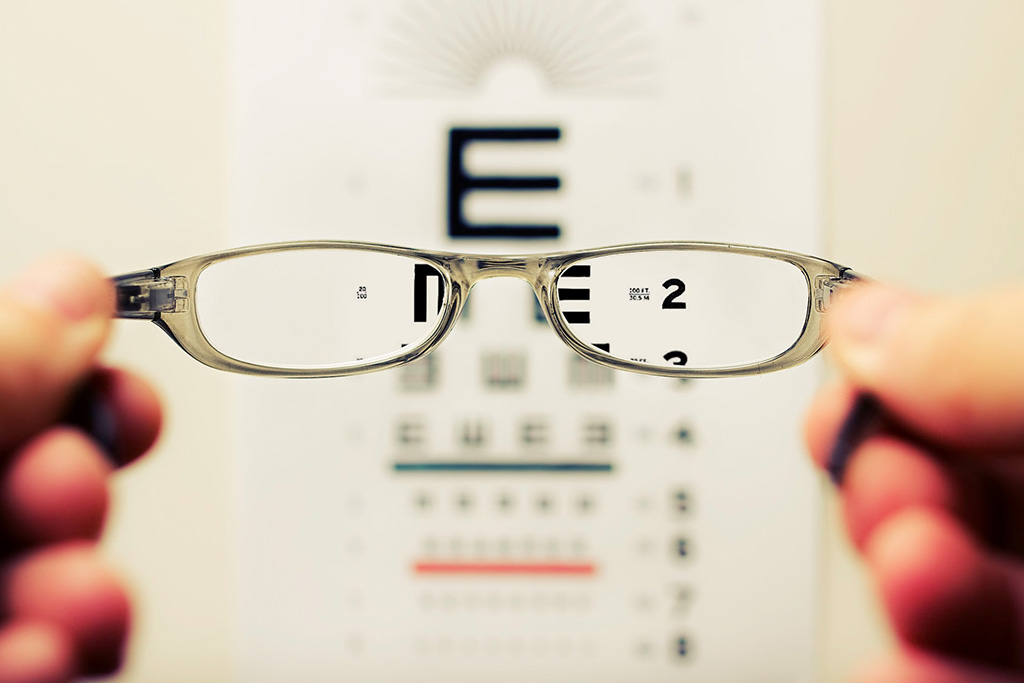

Als Bildschirmarbeitsplätze werden Arbeitsplätze mit einem Bildschirm bezeichnet, an denen Beschäftigte mehr als drei Stunden täglich ihre Arbeit verrichten. Eine Tätigkeit ohne Bildschirm gibt es heute kaum noch, so dass ein Großteil der Zeit vor dem Bildschirm verbracht wird. Dies setzt auch die Wahrnehmung des Visuellen voraus. Die Qualität der Wahrnehmung ist jedoch von Mitarbeiter zu Mitarbeiter unterschiedlich, was sich natürlich auch auf die Arbeitsleistung auswirken kann. Da die Wahrnehmung individuell ist, muss auch die Beurteilung der Bildschirmarbeit individuell erfolgen. Die Vorsorgeuntersuchung (ehemals G 37) dient der Beratung des Arbeitnehmers über das Verhalten am Bildschirmarbeitsplatz, die Ergonomie und den Einsatz von Hilfsmitteln.

Im Vordergrund steht die Beurteilung des Sehvermögens. Hat ein Beschäftigter Schwierigkeiten beim Lesen oder beim Betrachten eines Bildschirms, so können ihm unterstützende Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden, z. B. eine Bildschirmbrille oder die technische Unterstützung durch eine Vorlesefunktion. Die Beurteilung des Sehvermögens bezieht sich auf folgende Augenfunktionen:

- Sehschärfe

- Gesichtsfeld

- Akkommodation

- Binokulares Sehen

- Farbensinn

- Erkennung von Kontrasten

Die Untersuchung wird unter standardisierten Bedingungen durchgeführt. Die Ergonomie des Arbeitsplatzes ist eine wichtige Variable, die in das Gesamtergebnis und die Bewertung einfließt. Sie ist zu berücksichtigen:

- Körperhaltung

- Stellung des Blickwinkels

- Sehabstand

- Kontrast

- Ausleuchtung

- Größe des Gesichtsfeldes

Wenn man müde ist, lässt auch die Sehkraft nach. Belastung und Konzentrationsdauer wirken sich auf die Augen aus. Eine erhöhte Belastung kann zu Augenproblemen und Beschwerden im Nacken- und Schulterbereich führen. In diesen Fällen sollten den Beschäftigten Hilfsmittel und ergonomische Verbesserungen am Arbeitsplatz angeboten werden, um die negativen Auswirkungen für die Beschäftigten so gering wie möglich zu halten. Zu berücksichtigen sind die richtige Position des Bildschirms, eine augenfreundliche Bildschirmbeleuchtung, eine mögliche Fußstütze, eine ergonomische Tastatur und die Höhe des Arbeitstisches.

Ist die Bildschirmarbeitsplatzvorsorge (ehemals G 37 Untersuchung) verpflichtend?

Die Vorsorge am Bildschirmarbeitsplatz (ehemals G 37-Untersuchung) ist eine Angebotsvorsorge im Rahmen der Arbeitsmedizin. Beschäftigt ein Unternehmen Mitarbeiter an einem Bildschirmarbeitsplatz, muss diesen eine solche Untersuchung angeboten werden (§ 5 ArbMedVV). Wird diese Vorsorge nicht angeboten, drohen dem Arbeitgeber nach dem Arbeitsschutzgesetz Bußgelder bis zu 5.000 Euro. Der Arbeitnehmer hingegen ist nicht verpflichtet, eine solche Vorsorge in Anspruch zu nehmen. Hier sind auch keine Konsequenzen zu erwarten, wenn diese Vorsorge abgelehnt wird. Das Angebot zur Teilnahme an der Bildschirmarbeitsplatzvorsorge muss dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber persönlich und schriftlich unterbreitet werden.

Ist die Vorsorgeuntersuchung eine Eignungsuntersuchung?

Die Vorsorge soll nicht dazu führen, dass für Bildschirmarbeitsplätze im Büro nur Mitarbeiter mit besonders gutem Sehvermögen ausgewählt werden (frühere Untersuchung G 37). Es handelt sich also nicht um eine Eignungsuntersuchung. Bei Sehschwierigkeiten sollten die Beschäftigten durch Sehhilfen (z. B. Bildschirmarbeitsbrille) unterstützt werden, um eine dauerhafte und schädigende Belastung der Augen zu vermeiden.

Stellt der Betriebsarzt die Notwendigkeit einer Bildschirmarbeitsplatzbrille fest, ist diese vom Arbeitgeber in vereinbarter Höhe mitzufinanzieren, da sie als Arbeitsmittel gilt (ArbMedVV Teil 4). Die Dioptrienbestimmung bzw. Refraktionsbestimmung sowie die Anpassung der Brille erfolgt durch einen Optiker.

Ablauf der Untersuchung

- Erhebung der Anamnese

- Allgemeine Anamnese mit Erfassung der Beschwerden:

- Augenbeschwerden bzw. Augenerkrankungen

- neurologische Störungen

- Erkrankungen oder Beschwerden des Bewegungsapparates

- Hypertonie (Bluthochdruck)

- Stoffwechselstörungen

- Medikamentenanamnese

- Arbeitsplatzanamnese – Arbeitsplatz, Arbeitsaufgaben, Arbeitseinweisung, Arbeitszeit

Fristen für die Nachsorge:

Abhängig von der Rechtsgrundlage des Untersuchungsanlasses sind die Fristen zu den Untersuchungsintervallen der Arbeitsmedizinischen Regel (AMR) 2.1 zu beachten.

Erstvorsorge: Wiedervorstellung nach 12 Monaten

Nachgehende Vorsorge: Nachuntersuchung nach 36 Monaten erneut anbieten.

In bestimmten Fällen können diese Fristen verkürzt werden. In folgenden Fällen können die Nachuntersuchungen auch früher erfolgen:

- bei konkreten Beschwerden am Arbeitsplatz

- wenn der Betriebsarzt es für richtig und wichtig hält

Jetzt Gespräch vereinbaren

Kommen Sie gern auf mich zu und wir vereinbaren ein unverbindliches Beratungsgespräch.